Как принудительно лечить алкоголизм

Алкоголизм — это хроническое заболевание, характеризующееся компульсивным употреблением алкоголя, потерей контроля над потреблением и серьезными последствиями для физического здоровья, психического здоровья и социальной жизни. Принудительное лечение алкоголизма требует добровольного согласия пациента на медицинское или психологическое вмешательство, что часто вызывает этические, юридические и эмоциональные проблемы. По данным Министерства здравоохранения РФ (2022), в России около 5,3% населения страдают алкогольной зависимостью. В некоторых случаях близкие, родственники или государственные органы прибегают к принудительным мерам, чтобы спасти жизнь человека или предотвратить угрозу его окружающим. Семьи могут жить лучше, минимизируя стресс и риски для пациентов, если они знают, как происходит принудительное лечение и все его этапы.

Цель этой статьи состоит в том, чтобы подробно рассмотреть процесс принудительного лечения алкоголизма, включая юридические основания, этапы процедуры, роль семьи, врачей и методы преодоления трудностей. Статья сочетает медицинскую, социальную и юридическую информацию с эмпатичной точки зрения, подчеркивая, что алкоголизм — это болезнь, которая требует профессионального подхода, а не личных слабостей. Знание процесса позволяет обеспечить безопасность пациента и поддержку на пути к выздоровлению.

Исторический контекст

Принудительное лечение зависимости начало развиваться в XIX веке, когда алкоголизм стал рассматриваться как медицинская проблема, а не исключительно моральный порок. В Советском Союзе в 1970-х годах были введены жёсткие меры, такие как помещение в лечебно-трудовые профилактории (ЛТП), где пациентов принудительно лечили от алкоголизма, часто в суровых условиях. Исследования Национального института здоровья США (NIH, 2019) показали, что принудительное лечение может быть эффективным только при сочетании с психотерапией и мотивационной работой, так как изоляция без психологической поддержки часто приводит к рецидивам. В России в 1990-х годах, на фоне социально-экономического кризиса, принудительные меры применялись реже из-за изменений в законодательстве, но с 2000-х годов судебные решения о лечении вновь стали актуальными. Современные технологии, такие как телемедицина, биомаркеры и нейроимиджинг, улучшают диагностику и мониторинг, однако этические дилеммы принудительного лечения остаются предметом дискуссий. Понимание исторического контекста подчёркивает необходимость баланса между медицинской эффективностью и уважением к правам пациента.

Как осуществляется принудительное лечение

Принудительное лечение алкоголизма проводится в несколько этапов, начиная с юридического оформления и заканчивая медицинскими и психологическими мерами. Процесс требует строгого соблюдения законодательства и медицинских стандартов, чтобы обеспечить безопасность и минимизировать стресс для пациента.

Юридическая процедура: Родственники, органы опеки или правоохранительные органы подают заявление в районный суд, предоставляя доказательства опасности пациента, такие как медицинские справки, свидетельства агрессии или попыток суицида. Суд рассматривает дело и выносит решение о принудительном лечении, обычно на срок от 1 до 6 месяцев. Процесс может занять 1–2 месяца, что требует терпения от семьи.

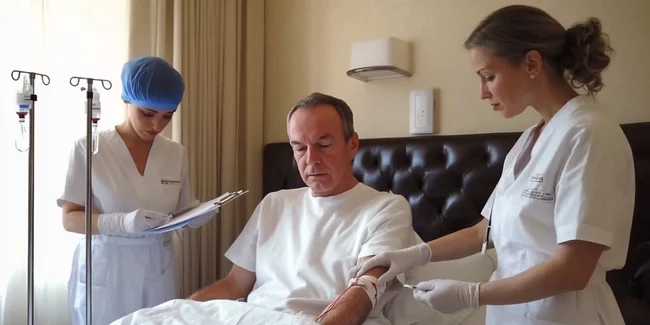

Медицинское вмешательство: Пациента помещают в наркологический стационар, где проводится детоксикация с использованием капельниц с физиологическим раствором, бензодиазепинами, антагонистами опиоидов (при смешанной зависимости) и витаминами (B1, C). В тяжёлых случаях, таких как делирий, применяют усиленную детоксикацию (УБОД) под наркозом. Процедура длится 3–7 дней, в зависимости от состояния.

Психологическая поддержка: После стабилизации состояния пациента направляют на психотерапию, включая когнитивно-поведенческую терапию или программы «12 шагов». Психолог работает над преодолением отрицания зависимости, формируя мотивацию к трезвости, что критично для предотвращения рецидивов.

Пример: Пациентка с хроническим алкоголизмом, угрожавшая насилием, была помещена в стационар по решению суда, где прошла 5-дневную детоксикацию и начала психотерапию, что снизило тягу к алкоголю.

Юридические аспекты

Основания для принуждения: Судебное решение возможно, если пациент представляет угрозу жизни себе или окружающим (например, при попытках суицида, агрессии) или признан недееспособным на основании психиатрической экспертизы. Это регулируется статьёй 97 УК РФ и законом № 323-ФЗ.

Процедура подачи заявления: Родственники собирают доказательства, включая медицинские документы, свидетельские показания и справки из наркологического диспансера, и подают иск в суд. Процесс требует юридической консультации для правильного оформления документов.

Ограничения: Принудительное лечение не применяется к дееспособным лицам без явной угрозы, что ограничивает его использование в лёгких случаях. Нарушение прав пациента может привести к юридическим последствиям для инициаторов.

Роль психиатра-нарколога

Психиатр-нарколог играет центральную роль в принудительном лечении, обеспечивая медицинскую безопасность и психологическую поддержку. Врач проводит диагностику, используя шкалы, такие как CIWA-Ar, для оценки тяжести абстинентного синдрома, и подбирает индивидуальную терапию, включая бензодиазепины для снятия тремора или налтрексон для снижения тяги. Во время детоксикации нарколог мониторит состояние пациента, предотвращая осложнения, такие как судороги или делирий, и корректирует дозировки медикаментов. После стабилизации врач мотивирует пациента к добровольной реабилитации, рекомендуя программы, такие как «12 шагов», или индивидуальную психотерапию. Например, нарколог скорректировал дозировку бензодиазепинов для пациента с тяжёлым абстинентным синдромом, предотвратив сердечную аритмию.

Трудности и способы их преодоления

Принудитeльное лечение сталкивается с рядом юридических, моральных и психологических проблем, поэтому для его успеха требуется тщательный подход. Принудительное принуждение может усилить протест пациента, что снижает эффективность лечения. Постепенное участие в психотерапии и мотивационные беседы с психологом помогают преодолеть этот барьер и вызвать желание самостоятельно лечиться. Юридические барьеры, такие как необходимость представить убедительные доказательства угрозы, могут задержать процесс, особенно если пациент дееспособен. Сбор медицинских документов и консультации с юристом ускоряют процесс. Семьи, страдающие алкоголизмом, избегают обращения за помощью из-за страха быть осужденными. Частные клиники, такие как «МедLux», и телемедицинские консультации позволяют оставаться конфиденциальными. Семьи могут не справляться со затратами на стационарное лечение (4 000–10 000 руб./сутки). Государственные наркологические диспансеры предлагают недорогие варианты (до 2 000 руб.), а некоторые клиники предлагают рассрочку. Недостаток внутренней мотивации повышает риск рецидива после принудительного лечения. Шансы на долгосрочную трезвость повышаются благодаря программам, таким как «12 шагов», и поддержке семьи. Например, пациент, который прошел принудительную детоксикацию, вернулся к употреблению, но после прохождения психотерапии начал самостоятельно лечиться.

Роль семьи и окружения

Инициирование процесса: Родственники собирают доказательства зависимости, такие как медицинские справки или свидетельства агрессии, и подают заявление в суд, запуская юридическую процедуру.

Эмоциональная поддержка: Близкие помогают пациенту справиться с сопротивлением, избегая осуждения, и мотивируют к лечению, подчёркивая заботу о его здоровье.

Организация: Семья координирует доставку пациента в стационар, организует визит нарколога на дом для предварительной оценки или обеспечивает связь с клиникой.

Пример: Родственники пациента с хроническим алкоголизмом подали иск в суд после его попытки суицида, что привело к госпитализации и началу лечения.

Что такое принудительное лечение

Принудительное лечение алкоголизма — это медицинское вмешательство, проводимое без добровольного согласия пациента, на основании судебного решения или в экстренных случаях для спасения жизни или предотвращения угрозы жизни окружающим. Цель состоит в том, чтобы избавиться от физической зависимости, избавиться от абстинентного синдрома и стабилизировать состояние, прежде чем перейти к реабилитации. Федеральный закон No 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» и статья 97 Уголовного кодекса РФ регулируют принудительное лечение в России. Эти меры разрешены при угрозе жизни или здоровью. Несмотря на то, что процедура включает стационарное лечение, медикаментозную терапию, детоксикацию и психотерапию, ее успех во многом зависит от того, чтобы пациент был мотивирован после принудительного этапа. Этические вопросы вызывают споры, так как принуждение может усилить сопротивление и снизить доверие к медицинскому обслуживанию. По данным ВОЗ (2023), около 5% тяжелых запоев требуют неотложной помощи, что подчеркивает важность этого в критических ситуациях. Например, по решению суда пациент, страдающий алкоголизмом в течение длительного времени и представляющий опасность для своей семьи, был помещен в стационар для детоксикации, что спасло ему жизнь.

Инновации и исследования

Исследования показывают, что современные технологии улучшают диагностику, мониторинг и мотивацию пациентов в принудительном лечении. В России в 2023 году начали широко использовать портативные диагностические устройства, измеряющие пульс, давление и уровень электролитов, что позволило наркологам на 20% точнее оценивать состояние пациента (исследование 2023 г.). Метаболиты этанола, например, являются биомаркерами алкогольной интоксикации, и исследования Стэнфордского университета (2022) помогают при выборе лекарств учитывать индивидуальные особенности. Согласно исследованию 2023 года, телемедицинские платформы, облегчили семьям доступ к принудительному лечению, особенно в отдаленных районах. Искусственный интеллект анализирует поведение и симптомы и помогает направить внимание на психотерапию, прогнозируя риск рецидива с точностью до 85 процентов (исследование Университета Торонто, 2024). Мобильные приложения для мониторинга состояния здоровья передают данные о состоянии пациента в режиме реального времени, что позволяет улучшить управление после лечения. В будущем генетические тесты и нейроимиджинг могут улучшить персонализацию терапии, снижая сопротивление пациентов. Например, семья пациента организовала принудительное лечение с помощью телемедицинской платформы, что ускорило госпитализацию и начало детоксикации.

Заключение

Принудительное лечение алкоголизма — это сложный процесс, включающий юридическое оформление, медицинскую детоксикацию и психологическую поддержку, направленные на спасение жизни и стабилизацию состояния пациента. Оно эффективно в экстренных случаях, таких как угроза жизни или здоровью, но требует дальнейшей реабилитации для предотвращения рецидивов. Анонимные услуги, поддержка семьи и телемедицина преодолевают стигму и упрощают доступ к помощи. Современные технологии, включая биомаркеры, портативные устройства и искусственный интеллект, повышают точность диагностики и эффективность лечения, делая его доступным даже в удалённых регионах. Если ваш близкий страдает от алкоголизма и представляет опасность, свяжитесь с клиникой, или государственным диспансером для анонимной консультации. Обратитесь к юристу, чтобы подготовить документы для суда, и начните процесс принудительного лечения. Этот шаг может предотвратить тяжёлые осложнения и открыть путь к трезвой жизни. Для дополнительной информации посетите: как насильственно лечить алкоголизм.